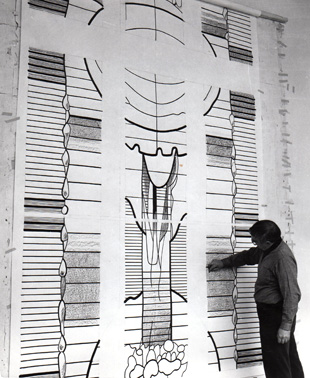

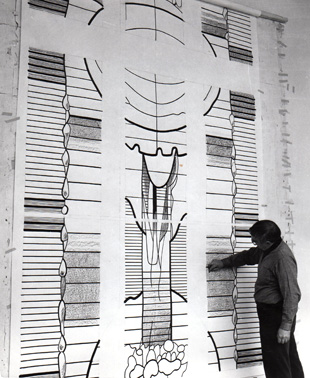

1976 Pfandhausen, Filialkirche Hl. Kreuz, Altarfenster, Arbeit am Karton

1979 Roth/Rhön Filialkirche, Entwurf zu "Christus und Antonius"

1979 Roth/Rhön Filialkirche, Arbeit am Karton

1982 Gemünden, Arbeit am "Kreuzweg"

1983 Gemünden, Arbeit am "Kreuzweg"

1983 Gemünden, Arbeit am "Kreuzweg"

|

|

Ein Künstler, der sich mit „Kunst am Bau" einlässt, schafft sich ein Lebensproblem. Nicht nur, weil er oft monatelang für die Katz gearbeitet hat, wenn ihm ein Kollege den Preis in einem Wettbewerb vor der Nase wegschnappt und weil das Verhältnis zu „Kollegen" überhaupt in einen mörderischen Rivalitätskampf ausartet. Sondern auch, weil er sich daran gewöhnen muss, von Stund an mit devot gekrümmtem Rücken durch die Welt zu marschieren. Denn die „Kunst am Bau" ist vor allem Dienst am Bau, Dienst am Bauherrn.

Nun wäre das gar nicht so schlimm. Ein Bauwerk in seiner Gesamtheit also auch Außenschmuck und Inventar, war häufig in der Kunstgeschichte ein Gesamtkunstwerk und somit Produkt eines Teamworks zwischen den verschiedensten Künstlern bzw. Handwerkern vom Architekten bis zum Möbeldesigner, vom Glasmaler bis zum Schmied. Nur ist das leider ein Ideal, das ohne Programmanspruch gelegentlich in der Geschichte erreicht wurde; mit Programmanspruch in der Moderne nahezu nie. Das Problem ist nämlich: Handwerker, als die sich die Künstler früher sahen, können sich gegenseitig dienen. Künstler, gar mit Genialitätsbewußtsein, nicht. Kein Künstler, der etwas auf sich hält, setzt sich freiwillig auf den Platz des Triangels.

„Endziel aller künstlerischen Tätigkeit ist der Bau! Ihn zu schmücken war einst die vornehmste Aufgabe der bildenden Künste, sie waren unablösliche Bestandteile der großen Baukunst", ist im BAUHAUS-Manifest zu lesen, dass es wieder so werde, dafür setzte sich das Bauhaus ein. Aber in der heutigen Praxis funktioniert das nicht mehr, durchaus nicht nur wegen der tatsächlich viel komplizierteren Bedingungen, sondern auch wegen völlig unnötigen Machtkämpfen und Schwierigkeiten hinter den Kulissen. Teamwork ist für den Künstler am Bau eine Vision. Meist wird er mit vollendeten Tatsachen konfrontiert: Nun mach mal. Aber bloß nicht zu aufwendig, bloß nicht eigenwillig, und - vor allem - zu einem Preis, bei dem jede Handwerkergenossenschaft zum Streik aufriefe. Künstler aber haben keine Gewerkschaft.

„Kunst am Bau" ist heute gesetzlich 'vorgeschlagen' und besagt, dass 2% der Gesamtbausumme bei öffentlichen Gebäuden für künstlerische Arbeiten ausgegeben werden sollten. Das klingt recht üppig. Nur besagt „künstlerische Arbeiten" nicht das Honorar des Künstlers, sondern Material, Materialbearbeitung, Handwerkerlöhne, denn Mosaiksteinchen, Glasteile, Bronzegüsse, etc. stellt der Künstler ja nicht selbst her. Er braucht Zulieferer, und die haben ihre festen Tarife. Der Künstler nicht. Manchesmal reicht „der Rest", sprich sein endgültiges Honorar, nicht einmal für die Fahrtkosten, geschweige denn zum Vesperbrot.

Meist wird der „Künstler am Bau" erst hinzugezogen, wenn alles so gut wie fertig ist, und er seine Spielwiese zugewiesen bekommt. Dann muß er bereits vier Herren dienen.

- Der Funktion des Baus, denn ob sakral oder profan, ob Kirche oder Kantine, Gemeindesaal oder Gynäkologische Station ist ja schließlich ein Unterschied,

- der Architektur, d. h. den Raumverhältnissen und Lichtgegebenheiten.

- dem Auftraggeber, der oft seit Jahren ganz genau weiß, was dem Künstler einfallen soll oder darf, und der der Ansicht ist, er könne das bißchen ei

gentlich gleich selber machen, wenn er nur wüßte, wie man einen Pinsel hält.

- dem Benutzer der Gebäude.

Öffentliche Gebäude sind meist für Publikumsverkehr gedacht. Dessen Erwartungen gilt es zu bedenken, denn die Kunst soll auch zwischen der Funktion des Baus und dem Publikum vermitteln. Sie soll den Verkehr bereichern, erleichtern, begleiten, farbiger gestalten, darf also nicht behindern, provozieren, tendenziös kommentieren (Ein „Esel-streck-Dich" vor dem Sozial- oder Finanzamt wäre ganz schlecht) oder gar konterkarrieren (hammerschwingende Richterfiguren aus Bronze im Justiz palast). „Kunst am Bau" soll die Funktion des Baues spirituell begleiten und erhöhen.

Damit kann man eigentlich grundsätzlich leben, wäre von Anfang an an ein Teamwork gedacht. Die großen gotischen Kathedralen, die barocken Kirchen und Schlösser, selbst die etwas beklemmenden Gebäudesinfonien des Historismus waren Ergebnis von Absprachen, eben die berühmten "Gesamtkunstwerke", die als Ideal etlichen Bauherrn auch heute noch vorschweben.

Der Alltag ist anders. "Kunst am Bau" ist heute das in jeglicher Hinsicht "Letzte" im Bauprozess und der Bauhierarchie. Bestenfalls kann der Künstler eine organisch stimmige Schmuckform dem Gebäude hinzufügen, schlimmstenfalls aber bleibt seine Arbeit ein mehr oder weniger schreckliches Anhängsel an etwas, das ihn nicht braucht und nicht will. Kein erstrebenswerter Job also. Aber für einen Künstler, der von seiner Arbeit leben will, ein tatsächlich lebensnotweniger Job. Zumal, wenn er nicht einsam und bescheiden in einer Tonne haust wie Diogenes.

Curd Lessig hat Zeit seines Lebens in erster Linie von der "Kunst am Bau" gelebt. Dass das die Haupterwerbsquelle für einen "freischaffenden" Künstler ist, war ihm klar. Deshalb bereitete er sich auf den Schritt in die Freiheit 1957 besonders sorgfältig vor. 1940-42 machte er eine Lehre als Kirchenmaler, seit 1953 arbeitete er als Kirchenmaler und Restaurator (Fresken von Herrlein und Urlaub). Er ließ sich in

Glasmalerei und Mosaikkunst unterweisen. Als der berühmte Architekt Professor Albert Boßlet (Münster Schwarzach, Marianhill) Lessig 1956 kennenlernte, staunte er nicht schlecht über die Vielseitigkeit des jungen Mannes. Genau das brauchte er für das Wandbild seines neuen Baues in Unterschüpf bei Lauda! Damit war Lessig "drin" und er machte seine Sache so gut, dass Boßlet ihn nicht nur für andere seiner Architekturen holte, sondern ihn auch seinen Kollegen empfahl. So hatte Lessig das große Glück, zunächst einmal nur Auftragsarbeiten zu bekommen und erst als arrivierterer Künstler an Wettbewerben teilnehmen zu müssen.

Als ersten wirklich großen und bedeutenden Wettbewerbserfolg nennt Curd Lessig die Pfarrkirche St. Laurentius in Bad Bocklet (1959). Ein 200 qm großes Wandbild zu kurortnahem Thema "Christus, Quell des lebendigen Wassers" war ausgeschrieben. Lessig umgab eine 4 m hohe Christusfigur, gekrönt von Engeln und Taube, mit sieben Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, die sich auf die spirituelle Heilkraft des Wassers bezogen, ikonographisch ein bißchen kühn, aber auch dem Laien verständlich. Dass ein Künstler das ganze Programm gestalten darf, ist übrigens sehr ungewöhnlich. Das besorgte und besorgt immer der Auftraggeber, unterstützt von Klerikern, Theologen, Philosophen, manchesmal auch Dichtern. Michelangelo war der erste, der in der Sixtinischen Kapelle die ganze Sache, sehr zum Mißfallen von Julius II., selbst in die Hand nahm. Allgemein Usus wurde das bis heute nicht.

Solch ein riesiges Format - machte ihm das nicht Angst? Lessig lächelt, nein, Agoraphobie habe er nie gehabt. Er habe vielmehr sehr schnell ein Raumgefühl entwickelt, das der kleinen wie der großen Dimension gewachsen sei. Etwas anderes machte ihm aber sehr zu schaffen: Die Familie war inzwischen auf fünf Personen angewachsen, die Miniwohnung in Unterdürrbach dadurch theoretisch geschrumpft. Wohin also mit den gewaltigen Kartons, die Lessig als Vorlage erarbeitete? Man räumte die Küche leer. Aber das nützte nicht viel, denn zwischen Fußboden und Decke paßten gerade die Füße Christi bis zum Knie. Als Gesamtansicht (eins zu eins) hat Lessig seine Kartons also nie gesehen. Trotz der besseren Gegebenheiten im heutigen Atelier kann das immer noch passieren. Lessig hat mitunter Aufträge über 600 qm. Ob das kleinere Modell im Großen auch funktioniert, bleibt dann eine Überraschung bis zum Schluss.

Es wäre müßig - und langweilig - auch nur einen Bruchteil von den über vierhundert Beipielen von Lessigs "Kunst am Bau" aufzuzählen. Die meisten stehen in der ausführlichen Biografie; von der Bundeswehrkaserne bis zur Aussegnungshalle, von der Schule bis zum Kapellchen ist jede Nutzart vertreten, von der Keramik bis zum Mosaik jede Technik. Doch ein wichtiger Bereich muß gesondert erwähnt werden: das Glasfenster.

Das erste Glasfenster schuf Lessig bereits 1957 für die Taufkapelle der katholischen Pfarrkirche in Großostheim. Glasfenster erfordern nicht nur ein ganz anderes Farbgefühl, sondern auch eine ganz eigene Technik. Den Rahmen eines Fensters bildet immer die Wand, bei heutigen Bauten meist die Beton- bei früheren die Steinwand. Im Modell bzw. Karton legt der Künstler die Folge der Glasscheiben und Bleiruten innerhalb der starren, von der Architektur in Stein oder Beton oder vom Fensterbauer in Metall vorgegebenen, die Glaskomposition tragenden Konstruktion fest. Bleiruten sind Umfassung und Verbindung der großen und kleinen Glasflächen und können gleichzeitig als zeichnerische Gestaltungsmittel genutzt werden. Die Binnenzeichnung der Glasflächen erfolgt erst später mit Schwarzlot. Je nachdem, ob es sich um einen Neubau oder ein historisches Gebäude (Glasfenster in einer gotischen Kirche erneuern) handelt, gelten unterschiedliche technische und ästhetische Gesetze. Ob Abstraktion oder Figuration wird dementsprechend entschieden. Lessigs Farbpalette deckt sich in den Glasfenstern oft mit den Gemälden, denn sein Rot und sein Blau sind nicht nur von großer Leuchtsondern auch von bedeutender Symbolkraft. Bei den Glasfenstern kommt allerdings noch Gelb hinzu, als, so Lessig "Strahlkraft des Überirdischen" und "In einem Glasfenster lösen sich Licht und Farbe völlig vom Material und vergeistigen sich!" Wichtig ist ihm vor allem, "dass die Farbstimmung zu einem bestimmten Ort passt." Gelb in einer Leichenhalle wäre ihm zu laut, hier benutzt er gerne Violett und Schwarz. "Glasfenster sind nicht nur Dekoration, sondern Bestandteil eines Raumes und einer Raumfunktion." Seine Gläser wählt er seit vielen Jahren bei den international bekannten Glasstudios Derix im Taunus aus. Sie fertigen dann die Fenster nach seinen 1:1 Kartons.

In der Kirche "Maria im grünen Tal" in Retzbach hatte Lessig 1969 erstmals die Aufgabe, gotische Maßwerkfenster mit modernen Glaskompositionen zu füllen. Es war eine Herausforderung, das gotische Raumgefühl zu erhalten und dennoch zu einer modernen abstrakten Lösung zu kommen. Er entschloß sich für eine filigrane Struktur, die das Maßwerk inhaltlich und formal thematisierte und mit der Strenge der Lanzettfenster kombinierte. Es ist ein Werk von großer Eindringlichkeit und überaus zeitgenössischem Impuls. Wahrung von Raumeindruck und geistiger Aufgabe sind Lessigs höchste Ziele überhaupt. Zwar bezeichnet er sich als religiösen Menschen ("Religiosität ist nichts Unmodernes"), doch minutiöse Bibelkenntnis ist für das Verständnis seiner Werke nicht nötig. Ihm gehe es mehr, sagt er, "um die mystische Seite der Religion". Wenn Mystik und Kunst, Geist und Materie zur Einheit verschmelzen wie in der Barockkunst - Lessigs höchster Kunstoffenbarung - gehen ihm Seele und Mund über und der sonst klar Nüchterne beginnt zu schwärmen: "Das ist wahnsinnig, wenn sich, was geistig passiert, körperlich ausdrückt".

Zwei seiner Lieblingsarbeiten sind ganz gegenständlich ausgeführte Glasfenster mit einer ungeheuren Transzendenz. Die Maximilian-Kolbe-Kirche in Mespelbrunn (1974) und die Kirche St. Norbert in Höchberg (1982). Eine 6 m lange Glaswand teilt er in Mespelbrunn in zwei Seduenzen; eine figurativ, eine abstrakt. Rechts, auf der "Todeswand", sieht man Maximilian Kolbe stehend und nackt zwischen seinen liegenden Mitopfern im KZ. Links einen Strahlenkranz, die Immaculata und das ewige Leben verkörpernd. Das Band des Stacheldrahts und schwarzviolette Tropfen (Leid und Schmerz) verbinden die Teile. Reine Abstraktion wäre ihm bei diesem Thema, vor allem diesem Heiligen zu "dekorativ" gewesen. Trotzdem erzählt allein die reine Farbskala von Opfer und Erlösung. Sie geht von Grün-violett-schwarz auf der "Todesseite" in den feierlichen, beglückenden Akkord von Rot-Gelb. Doch die große Kraft dieser Glasmalerei liegt im Inhaltlichen: wie Lessig hier die Aufgabe löst, einen Heiligen unter namenlosen Opfern darzustellen, wie er den Nackten unter Nackten, den Aufrechten unter den Gefällten zeigt, gehört zum Anrührendsten, was Kirchenkunst heute leisten kann. Die Idee, die Todesmaschinerie des KZs durch widerlagernd ineinandergeschobene Körper zu symbolisieren, kam ihm übrigens auf höchst profane Art. Er sah eine Musterkollektion für Schrauben und erkannte bei ihrer Systematik "das war die Lösung".

St. Norbert in Höchberg ist ähnlich aufgebaut: drei verschiedene Wände, die Seitenflügel beide figurativ, die Zentralkomposition abstrakt. "Pfingstfest" hieß das Thema und Lessig konfrontierte die Taufe Jesu mit dem Pfingstwunder, im Mitteltrakt symbolisieren Weiß-Blau und Rot, teilweise zur Taubenform gebündelt, die "abstrakte" Bedeutung des Pfingstfests. Gäbe es nur diese Arbeiten von Lessig, ein Platz in der Kunstgeschichte wäre ihm bereits gewiss.

Kunst und Religion, Geist und Materie, für Lessig sind das keine Gegensätze, ebensowenig wie Abstrakt und Figurativ. Beides geht ineinander über, beides ergänzt sich, keines ist ohne das andere denkbar. Nur tatsächlich das Reale abstrakt verfremdet, d.h. aus Stilprinzip verzerrt, verschoben, entstellt, hat er nie. Stilisiert ja, deformiert nein. Davor bewahrt ihn sein großer Respekt vor dem Menschen, seinem Geist und seinem Körper und deshalb kann er gerade bei der Deformation seinem großen Vorbild Picasso nicht folgen. Lessig "glaubt an die Heilige Anatomie", lächelt seine Frau Eva und Lessig selbst fügt hinzu: "Ich bin eben auf traditionelle Art modern."

Dass er sich so lange und zeitweise ausschließlich mit "Kunst am Bau" befasste, bereut er nicht. "Was wäre die Alternative für einen freiberuflichen Künstler mit großer Familie gewesen?" überlegt er. "Miese, marktorientierte Bildchen zu malen? Nein, danke." Natürlich weiß er, dass er Glück mit seinen Auftraggebern hatte und niemand ihm jemals ernstlich in seine Ideen und Vorstellungen hereinmanövrierte. "Ich konnte mich immer verwirklichen, "sagt er, und "Meine Bilder sind in einer Kirche sehr gut aufgehoben. Wie ist es in einem Museum? Die großen Namen hängen - auch nur in Auswahl - oben. Die meisten verstauben im Depot. In der Kirche ist alles sichtbar für den, der zu sehen kommt. Da erreicht man die meisten Menschen, auch die einfachen Menschen. Die Putzfrau geht nicht ins Museum. Aber in die Kirche geht sie schon."

|